Il sapore del territorio

Mi è capitato di sentire un discorso in cui veniva detto che “in Norvegia ci sono poche cose tipiche da mangiare” e quindi è difficile adattarsi. Parto col dire che non sono d’accordo!

È vero che gli ingredienti di base dei piatti tradizionali non sono molti, ma una delle cose belle dell’arte culinaria norvegese è quella di avere a disposizione materie prime di qualità che regalano anche ai piatti più semplici un sapore speciale.

Parlo del salmone, tra i più buoni e rinomati al mondo, il merluzzo, il cui sapore -anche nelle forme di stoccafisso e di baccalà – non ha nulla a che spartire con quello che mi ritrovavo in tavola quando da bambino stavo male! E poi, sempre dal mare, arrivano le aringhe, di una corposità e una delicatezza da competere col filetto di manzo, i gamberi e i granchi, in alcuni casi di dimensioni imbarazzanti.

Spostandoci sulla terraferma, i pascoli negli ambienti incontaminati producono agnelli e cervi, ma anche alci e renne, con buona pace di Babbo Natale! La capra no! Perché il suo latte serve a produrre formaggi come il kraftkar, onnipresente sulle tavole.

Ma se le carni, i pesci e i formaggi costituiscono il piatto forte è anche perché i sapori vengono esaltati da un patrimonio di frutti di bosco unici al mondo: mirtillo, camemoro e mora artica, solo per iniziare.

Le immancabili patate e infine le verdure fanno molto spesso da cornice alla tradizione del “piatto unico” o “piattone”, per cui un secondo non è mai fine a se stesso, ma rappresenta un piatto completo che tiene conto sia del piacere alla vista che dei valori nutrizionali equilibrati.

Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim e tanti altri posti da nord a sud ospitano ogni anno festival gastronomici e sviluppano tradizioni e tendenze diversi da una latitudine all’altra, a dispetto di chi pensa che la cucina scandinava sia tutta uguale!

Inoltre, sentirete parlare di kortreist, ovvero di chilometro zero, sia per la sostenibilità dell’indotto culinario e alberghiero, sia per esaltare le eccellenze del territorio.

Questo sforzo farà sì che i sapori, i profumi e i colori della tavola cambino e ti sorprendano man mano che attraverserai la Norvegia.

Niente patate in valigia!

No, non è uno scherzo: in Norvegia è vietato importare patate, quindi se non volete farvi fermare in dogana, evitate di metterle nel vostro bagaglio quando state entrando nel Regno.

Le patate locali del territorio norvegese, infatti, sono un vero e proprio orgoglio nazionale (non per niente ve le ritroverete pure a colazione!) e quindi lo stato ne preserva la qualità evitando che vengano “contaminate” da varietà provenienti da oltre confine!

Ti faccio l’agnello!

Chi ricorda “Il mio grosso grasso matrimonio greco” avrà riconosciuto la frase del titolo:

“Zia, Ian è vegetariano. Lui non mangia carne.”

“Oh, non fa niente, ti faccio l’agnello!”

Non credo che in Norvegia abbiano apprezzato l’umorismo della sceneggiatura perché l’agnello è un piatto nazionale… anzi, un vero e proprio motivo di orgoglio visto che la carne di agnello norvegese è considerata tra le migliori al mondo. È l’animale che vanta il maggior numero di allevamenti su tutto il territorio, anche perché col loro pascolare mantengono vivo e pulito l’ecosistema. La qualità dell’aria, dell’acqua e delle erbe mangiate rendono la carne saporita, ricca di proteine e povera di grassi (anche se mia suocera direbbe che “l’agnello è svergognagente” perché ci mangi poco).

Un piatto tipico della tradizione è il fårikål, uno stufato di carne di agnello e cavolo che appare come un piatto molto semplice ma è davvero saporito e viene condito con del pepe.

I pinnekjøtt, invece, sono costolette di agnello salate, essiccate e, spesso, affumicate: si mangiano con le mani immergendole nelle salsine che le accompagnano. Chiaramente, sono incorniciate dalle solite verdure con tripudio di patate.

Per gli amanti del prosciutto c’è il fenalår, anche questo viene fatto con l’agnello, per la precisione, con la coscia che viene fatta stagionare in alta quota. A dispetto di quanto ci si potrebbe aspettare, il risultato è un affettato morbido e delicato che è molto apprezzato soprattutto in inverno.

Il salmone d’eccellenza

Viene spesso paragonato erroneamente a quello scozzese e il sapore ricorda quello islandese, ma vi sfido a non ammettere che il salmone norvegese è il più famoso al mondo! Tralasciando le differenze tra il salmone selvaggio e quello d’allevamento (generalmente un po’ più grasso), a fare la differenza sono l’acqua, la sua temperatura e ciò che nell’acqua costituisce il nutrimento per i salmoni.

Il salmone norvegese ha un colorito più arancione rispetto al cugino scozzese ed è anche più magro. Questo ne allunga il tempo di conservazione e lo rende più idoneo all’esportazione industriale. Per questo, principalmente, la Norvegia è il più grande esportatore di salmone al mondo. C’è da dire che, per rispondere alla domanda, gli allevamenti forniscono la maggior parte della materia prima (anche perché il salmone selvaggio dell’Atlantico costa di più). Avendo assaggiato il vero salmone fresco scaricato dai pescherecci alle isole Lofoten, posso dirvi che la differenza si sente… eccome!

In norvegese si chiama laks, ma se viene sottoposto al processo di marinatura, allora lo troverete scritto come gravet laks, che secondo la tradizione è un processo di preparazione che risale al Medioevo, quando i pescatori sotterravano il pesce sotto la sabbia durante l’alta marea per conservarlo più a lungo e scattava una sorta di fermentazione. Oggi non si utilizza più l’acqua di mare ma l’akavit, un’acquavite tipica della Norvegia che si ottiene dalla fermentazione delle patate (ancora loro!). Quando è servito a fette sottili accompagnate da senape, è chiamato anche gravlaks: in questo caso la marinatura è fatta con sale, zucchero e aneto.

La principale alternativa a quello marinato è il salmone affumicato, chiamato Røkt Laks, che si trova da solo, accompagnato col pane, oppure servito con uova, aneto e mostarda secondo la tradizione nazionale.

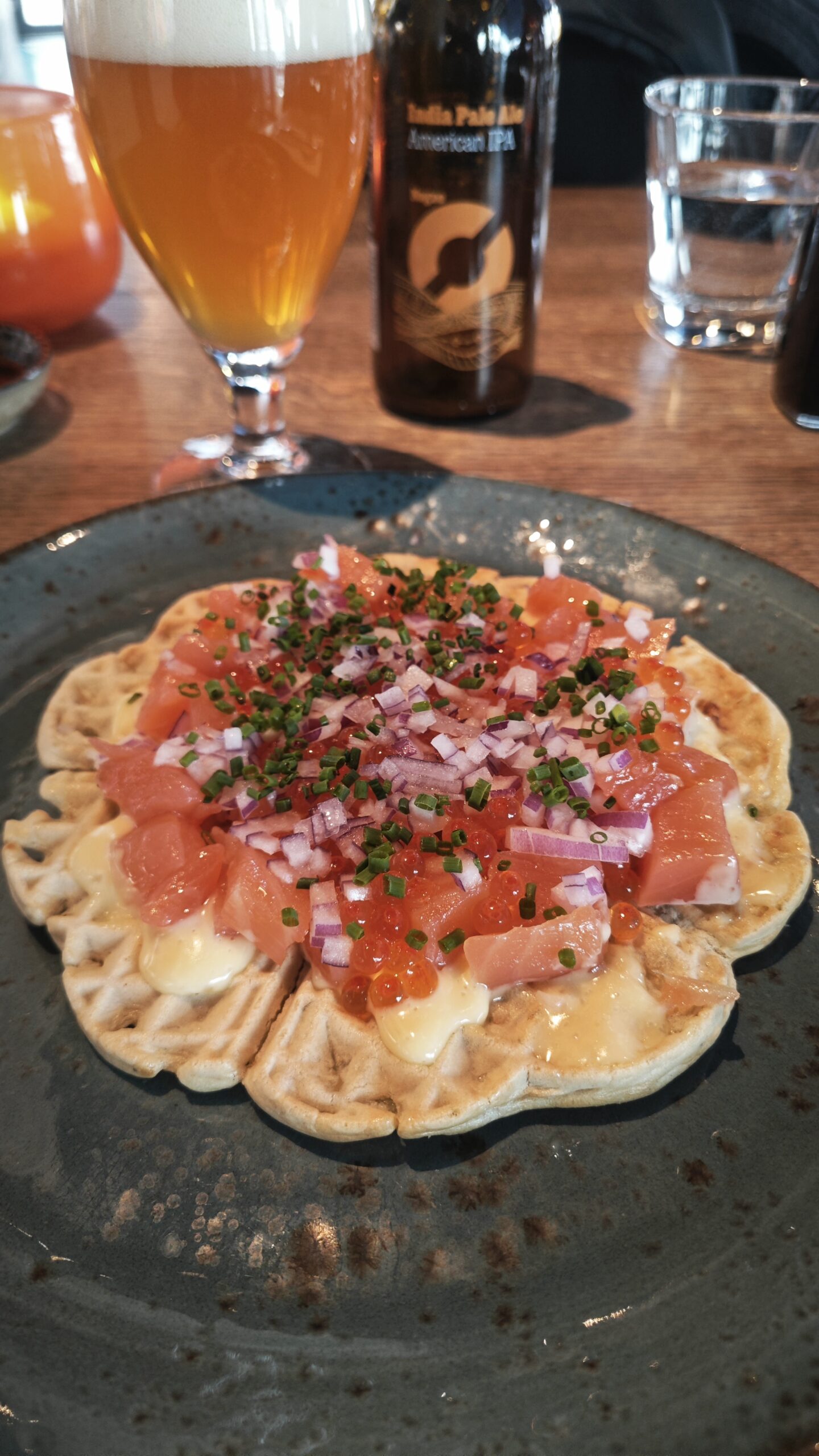

Oltre a trovarlo sugli smørbrød, a Oslo domina i “norwegian waffle“, ovvero dei classici waffle farciti con salmone, cipolla e caviale (puoi trovarli facilmente nei locali di Aker Brygge).

Non di solo salmone vive il mare

Il mare sconfinato e incontaminato, la sua temperatura e la ricchezza della fauna marina, i corsi d’acqua praticamente su tutto il territorio, i circa 500 laghi e laghetti offrono uno scenario quasi unico per la pesca, sia selvaggia che d’allevamento.

Per questa ragione, la Norvegia non è solo salmone!

Il merluzzo

Legato alla storia millenaria della Norvegia, il merluzzo è stato sia cibo per le popolazioni, sia fonte di guadagno, commercio e prosperità nel corso dei secoli. Lungo le coste, specialmente nel sud, e nei fiordi si pesca prevalentemente il cosiddetto “merluzzo costiero“, mentre nella regione artica e, in particolare, introno alle isole Lofoten e nel Vesterålen, si pesca il rinomato “merluzzo artico“. Quest’ultimo vive nelle fredde acque del nord, verso il mare di Barents e in inverno torna in banchi numerosi verso le coste norvegesi affrontando acque gelide e correnti che rendono la carne più soda e saporita facendone una vera e propria primizia per gli amanti del pesce. Questo merluzzo, disponibile generalmente da gennaio ad aprile, prende il nome di skrei, che vuol dire “vagabondo“, soprannome che si è meritato per il viaggio che compie ogni anno. Uno skrei può arrivare quasi a 2 metri di lunghezza e pesare più di 50 chili!

Il merluzzo era il cibo dei vichinghi, perché poteva, anche essiccato, conservava il suo sapore e il suo potere nutritivo anche per lungo tempo, quando i guerrieri erano per mare o nelle campagne di conquista. Nacque così la tradizione nordica dello stoccafisso.

Ancora oggi, girando per le strade dei paesi lungo la costa, vi capiterà spesso di vedere delle capanne fatte con pali di legno che in estate, quando il sole è più forte, si riempiono di merluzzi stesi a essiccare.

Ma non finisce qui, perché del merluzzo non gusterete solo i filetto: sono pregiati anche il fegato, le uova e – per i patiti delle curiosità locali – la guancia o lingua fritta del merluzzo! Una tradizione vuole che siano ingaggiati i bambini per tagliare la gola agli skrei per asportarne la lingua.

Ma non finisce qui: se cambiassimo metodo di conservazione e anziché essiccarlo il merluzzo venisse “salato”, allora si dovrebbe parlare di baccalà. Lungo le coste vi capiterà spesso di vedere un locale dedicato al baccalà, che il più delle volte è legato a una flotta di pescherecci e offre specialità preparate col bottino della pesca.

I granchi

I crostacei sono un’altra prelibatezza delle acque fredde della Norvegia, ma ce n’è uno in particolare che vale la pena cercare e provare, perché difficilmente lo troverete in altre parti del mondo e, se anche fosse, lo pagherete a prezzi esorbitanti, anche molto più alti della carne di manzo. Si tratta del granchio reale rosso norvegese, o king crab, un bestione che può arrivare a 6-8 chili di peso con una corazza che può arrivare a 20-25 centimetri di lunghezza. Un colosso dalle carni così saporite, carnose, magre e ricche di proteine da essere considerato più pregiato dell’aragosta.

L’appellativo di “reale” è dovuto sia al suo dominio incontrastato del suo territorio, sia alla forma e dal colore della sua corazza, che ricorda una corona con un mantello color porpora.

Lasciammo solo le spine

Lasciammo solo le spine

Diario di viaggio

Per quanto io apprezzi più i sapori decisi del salmone, come ad esempio il Sockeye selvaggio dell’Alaska, fino a oggi posso dire, senza ombra di dubbio e senza esitazione, di aver mangiato in Norvegia il salmone più buono della mia vita!

Rosy ed io avevamo lasciato Åndalsnes ed eravamo in marcia verso la famigerata Trollstigen. Lungo la strada il conducente del pullman si ferma presso una locanda di montagna che ha una terrazza da cui si domina con lo sguardo tutta la valle (e la terribile discesa che avremmo fatto di lì a poco). Propone a tutta la piccola comitiva di fermarci a mangiare, premettendo che avremmo dovuto accontentarci di quello che c’era, ma assicurandoci che si trattava di alimenti freschissimi e tipici del territorio.

Potrei descrivervi i gamberi giganti, le cappesante o le aringhe, preparate in modi disparati, ma ricordo ancora la meraviglia di questo enorme pesce al centro del nostro tavolo. Era stato cotto soltanto col vapore: niente salse e niente condimenti. Tolta la pelle, il colore rosa-arancio era quasi abbagliante e tutto il resto intorno sembrava scomparire.

Timidamente, ogni commensale ne prese un pezzetto. La carne del salmone scivolava via dalle lische quasi senza attrito, ma i pezzi di carne restavano compatti e carnosi. Col primo boccone scattava l’incantesimo che costringeva il cervello a volerne ancora.

Alla fine del pranzo, quando ci alzammo da tavola, di quel gigante restavano solo le lische lucide su un vassoio di legno.

A mia memoria, non credo di aver più mangiato un salmone così buono, nella sua semplicità.

Certo, l’atmosfera giocò un ruolo importante: quel pranzo inatteso a base di salmone e l’aria frizzante della Norvegia, lassù dove volano le aquile e i troll fanno capolino tra le ombre, era la didascalia perfetta alla nostra idea di viaggio. Qualche anno dopo, quando la malattia di Rosy aveva limitato molto la nostra capacità di viaggiare all’avventura, continuammo a rivivere quel momento come uno dei ricordi più belli e sereni della nostra vita insieme.

Questioni di cultura

Questioni di cultura

Diario di viaggio

Questo sarà uno di quei testi che faranno gridare allo scandalo a parecchie persone, ma non mi esimerò dal farlo, ben sapendo che mi sto mettendo da solo alla gogna: qui parliamo della carne di balena.

Dal 1986 la caccia alla balena è vietata dalla Commissione Baleniera Internazionale per contrastare l’estinzione della specie. Oltre alla Norvegia, questa pratica è ancora legale in Islanda e Giappone. A differenza degli altri due Paesi, però, la Norvegia ha da tempo adottato un regolamento di autodisciplina per trasformare una tradizione controversa in una forma di pesca etica e sostenibile: la caccia è ammessa principalmente per la balenottera minore, la cui popolazione è stabile, applicando un controllo volto a evitare che si uccida un numero di cetacei superiore a quanto ammesso dalla programmazione del Ministero della Pesca. In Norvegia, come nella vicina Islanda, crescono i movimenti ambientalisti che vorrebbero la sospensione di questa pratica, ma il governo giudica sostenibile il processo in essere che non pone a rischio la sopravvivenza della balenottera minore. Il contrasto ai bracconieri dovrebbe fare il resto.

Non sta a me giudicare se la pesca alla balena sia etica e sostenibile, né stare a sindacare sulle tradizioni di un popolo: come viaggiatore mi accosto ad esse e cerco di capirle, nella consapevolezza che molte delle cose che sono sulle nostre tavole siano sgradite ad altre culture o contrarie a un credo religioso o addirittura vietate in altri Paesi. Personalmente, vivo nella speranza che un giorno il mondo intorno a noi comprenda che l’ananas non va sulla pizza!

Nel rispetto delle leggi locali, quindi, ho assaggiato anch’io la carne di balena. Non dirò, come tanti blog che ho letto, che non sapevo cosa stessi mangiando e poi mi sono subito pentito appena scoperto che si trattava di balena: era tra i piatti proposti da un ristorante di cucina tradizionale nel centro di Oslo e ancora, era chiaramente esposta al mercato del pesce di Bergen. Ho voluto provare un prodotto locale, cucinato secondo una ricetta tradizionale, espressione della cultura del popolo che abita il territorio che stavo visitando. Ci sono ben altre cose che ho mangiato in giro per il mondo di cui potrei pentirmi, credetemi.

Posso dirvi che mi ha lasciato interdetto: ti accorgi subito che non stai mangiando un pesce perché il sapore si avvicina più a quello della carne da pascolo, ma con un gusto più selvaggio. La consistenza era quella della carne di vitellone, compatta e fibrosa, ma il sapore – con toni amarognoli – mi ha ricordato il fegato. Immagino che il modo in cui era stata preparata abbia fatto la differenza, ma deve essere comunque una di quelle carni da tenere parecchio nella marinatura per farle perdere il sapore forte naturale. Il colore è scuro nella parte cotta e rosa nella parte centrale, che quindi restava più tenera e aveva il sapore più pungente: probabilmente era la parte che più si accostava al sapore naturale.

Queste fette spesse di carne erano incorniciate dal consueto equipaggiamento di patate, verdure, funghi e una salsa scura e densa che poteva essere benissimo un fondo di cottura della carne stessa.

Dopo l’assaggio, mi sono sentito in dovere di chiedere qualche informazione al gestore della taverna, che è stato un po’ riluttante a parlarne, mentre ho avuto un sacco di informazioni al mercato del pesce nel porto di Bergen, dove veniva servita una varietà di carne più sottile e dal sapore meno forte.

Il ragazzo del banco del pesce mi ha spiegato che la balena ha delle dimensioni tali che il sapore e la consistenza possono variare anche all’interno dello stesso taglio. Inoltre, c’è scritto ovunque “balena” per i turisti, ma come per il manzo ogni parte ha caratteristiche diverse. Per i norvegesi si tratta di un cibo che le nonne facevano trovare in tavola perché ricco di elementi necessari ad affrontare il clima artico: contiene grassi benefici per la salute e molte proteine, una gran quantità di vitamine e abbondanza di minerali come fosforo, sodio, potassio, magnesio, calcio e ferro.

Mi ha fatto sorridere (e riflettere) il fatto che molti dei detti popolari che noi associamo al maiale o alle galline, loro li utilizzano per le balene, primo tra tutti che “della balena non si butta via niente“!

Le altre carni

La Norvegia è la terra dei grandi territori incontaminati, e quindi dei pascoli immensi lontani dall’inquinamento e provvisti di acqua pura dei corsi d’acqua provenienti dalle sorgenti montane e dai ghiacciai. Tutto questo vale dal sud fino all’estremo nord, cambiando le razze degli animali per ciascun territorio, quindi se in una qualsiasi taverna norvegese prenderete un piatto a base di carne, resterete difficilmente delusi, sia per la qualità del cibo, sia per la varietà e la qualità degli elementi a contorno.

Per i norvegesi, mangiare la carne del territorio, specialmente dai piccoli produttori o dalle aziende locali, vuol dire cibarsi della tradizione di un popolo. La caccia controllata nelle riserve, il controllo della lavorazione e della distribuzione e l’assicurazione che ogni spreco dell’animale ucciso venga evitato, vengono considerate caratteristiche essenziali per una gestione sostenibile e controllata della fauna selvatica sul territorio.

Lasciando da parte l’agnello (vedi il box in questa pagina), ecco cosa può offrirvi questa terra:

La Renna

Allevata prevalentemente dai Sami nei pascoli del nord, è una delle carni che arricchiscono le ricette tradizionali norvegesi. Ha una carne magra, dalla consistenza e da gusto deciso, tanto che è spesso necessaria una marinatura prolungata per smussare il sapore forte e selvaggio. Il risultato è una carne succosa e dal gusto delizioso (chiaramente, è soggettivo) che viene tipicamente servita come bistecca o stufato con una salsa di mirtilli su un purè di patate.

Il Montone

Uno dei piatti tipici della tradizione è il Farikal, uno stufato di carne di montone preparato con il cavolo e il pepe.

Sulla tavola di Natale, invece, non mancano quasi mai le costolette di montone essiccate, chiamate Pinnekjøtt. La traduzione letterale sarebbe “carne su rami” poiché la tradizione vuole che vengano cotte sopra dei rametti di betulla.

L’Alce

In autunno apre la stagione di caccia per la Norvegia e tra gli animali coinvolti spicca l’alce, dotato di una carne deliziosa molto simile a quella del cervo, ma spesso dal sapore più selvaggio. Per chi immagina una mattanza indiscriminata, c’è da sapere che i cacciatori sono addestrati e istruiti per quella che viene definita “una caccia sostenibile”, raggiungendo un processo di approvvigionamento alimentare che è addirittura considerato più sostenibile dell’allevamento del manzo. La si trova spesso nei rifugi di montagna (i fjellstuer) sia nella forma di carne arrostita sulla brace, sia nelle tradizionali polpette che gli escursionisti preparano o acquistano prima e poi portano con sé nelle loro passeggiate.

La Pernice

La pernice, specialmente quella bianca nordica, è uno dei trofei più ambiti dei cacciatori e delle loro mogli che la trasformeranno in uno dei piatti tipici della tradizione norvegese: il petto ha una carne delicata e saporita, mentre il resto delle carni commestibili hanno un sapore più deciso. Dall’unione di queste due caratteristiche nasce un viaggio nei sapori offerti da un solo animale. Attenti a non confonderlo. ne l menù, col gallo cedrone: ottimo anch’esso ma meno prelibato della pernice!

Potrete trovare spesso la carne anche nella forma essiccata, col nome di Spekemat, servita di solito con pane croccante sottile (flatbrød), panna acida e uova strapazzate.

Solo per chi ha lo stomaco forte, nel tempo di Natale è possibile gustare (a seconda dei gusti, chiaramente) lo Smalahove, ovvero la testa di pecora affumicata e bollita. Originariamente nasceva come piatto povero, per non buttare via nessuna parte commestibile dell’animale, mentre oggi viene presentata come una prelibatezza.

La particolarità del piatto è che la testa viene servita intera o tagliata longitudinalmente, quindi con tutto il profilo integro del volto dell’animale… e non è sempre gradevole da vedere (a me ha fatto pensare ad alcune scene de “Il Padrino”). Viene servita normalmente con patate, purè realizzato con una rapa tipica chiamata di rutabaga, birra e acquavite rigorosamente locale.

Abitudini a tavola

Se nei vostri hotel troverete il buffet della colazione ricco di cibi sia dolci che salati, comprese le aringhe e il salmone, sappiate che non è così lontana dalle abitudini della gente comune: i norvegesi accompagnano abitualmente il caffè a una ricca colazione, dal momento che il pranzo, di solito, è rapido e più simile a uno spuntino: da qui la tradizione degli Smørbrød, ovvero le tartine a base di ingredienti freschi o elaborati come affettati, pesce, carne, frutti di mare, polpette, aringhe marinate o roast beef (ne esistono più di 150 varietà), posati su fette di pane, tipicamente di segale e quindi di color marrone scuro, imburrato.

Il pasto principale è la cena, più ricca e calorica e a base di piatti più elaborati che attingono alle risorse culinarie del Paese. Ma non vi immaginate decine di portate: vige la tradizione del piatto unico, ovvero di un secondo ricco (a base di pesce o di carne) accompagnato da verdure e dalle immancabili patate. La portata principale viene di solito preceduta da un antipasto e seguito da un dolce.

La cosiddetta “dieta nordica” è arrivata da un po’ di anni anche tra le nostre scelte di alimentazione poiché si è conquistata la fama di una dieta salutare basata su elementi sani: è ricca di frutta e verdura, non esagera nelle porzioni e utilizza molto pesce fresco. Gli ingredienti sono per lo più integrali e non raffinati, legati alla stagione corrente e ricchi di grassi sani, proteine e carboidrati complessi. Si introducono molte fibre e si limitano gli zuccheri.

Per capire come gli alimenti che vengono spesso eliminati nelle diete alle nostre latitudini, qui – complice il clima che richiede più energie da bruciare, probabilmente – costituiscano un caposaldo, vi basti pensare che ogni norvegese consuma annualmente circa 75 Kg di pane all’anno e che difficilmente si inizia un pasto senza aver spalmato un po’ di burro aromatizzato alle erbe su una fetta di pane croccante!

La cena è il pasto principale, e viene consumata molto presto, di solito è formata da un antipasto, una portata principale e dal dolce.

La to-do list per la tavola!

Anche se pronunciarli sarà una vera sfida per poliglotti, è bene avere con sé una lista dei principali piatti tipici della Norvegia, in maniera tale da interpretare facilmente un menù anche quando non ci sono i sottotitoli in inglese! DI alcuni avete già letto in questa pagina, ma ve li elenco lo stesso per avere tutto a portata di mano.

Fenalår e Fårikål: trovate la descrizione all’inizio di questa pagina, ma sappiate che si tratta dell’onnipresente agnello: il primo è la coscia salata ed essiccata (a volte sostituita dal montone), mentre il secondo è lo stufato speziato.

Pinnekiott: sempre agnello, ma stavolta sottoforma di costolette essiccate che vengono cotte sui rami di betulla.

Gravlaks: il suffisso “laks” vi avrà già fatto capire che parliamo di salmone, che in questo caso viene tagliato a fettine sottili e marinato in zucchero, sale e aneto.

Syltelabb: zampone di maiale bollito e salato, servito – spesso per antipasto con la focaccia – con barbabietola rossa e senape.

Skrei Molje: se avete letto il box in pagina dedicato al merluzzo, sapete già cosa sia lo skrei e quanto appartenga alla tradizione norvegese. Un modo tipico per assaporarlo è una zuppa (brodosa) realizzata con tutte (e sottolineo tutte) le parti dell’animale.

Lutefisk: siamo ancora nella zona della tradizione, ma stavolta il merluzzo è nella forma di stoccafisso o baccalà. Viene tenuto a mollo per un po’ di giorni in acqua e poi cotto in forno.

Rakfisk: dopo il salmone e il merluzzo, è la volta della trota, ma non come ve la aspettate: questo piatto della tradizione prevede che il pesce sia lasciato mesi a fermentare per poi essere mangiata cruda con cipolla, uova e purè.

Raspeball: come per la tradizione romana, giovedì gnocchi! In questo caso le “ball” sono dei veri e propri gnocchi di patate (più della dimensione dei “canederli”, a dire il vero) ma in aggiunta hanno spesso un ripieno di carne (tipicamente di agnello… avevate dubbi?). Sono conosciute anche con i nomi di Komle, Kumle, Kompe o Klubb.

Smalahove: vi ho già parlato sopra di questo piatto della tradizione che, per il mod in cui viene presentato, è riservato a stomaci forti: è la testa di pecora salata, affumicata, essiccata e bollita o stufata.

Finnbiff: non potevo dimenticare la carne di renna, preparata tipicamente come stufato, con panna acida, funghi e pancetta, accompagnata quasi sempre dalle immancabili patate oppure coperta dal delizioso contrasto di una salsa ai mirtilli.

Hvalkjott: ne ho parlato diffusamente nel box del diario di viaggio, quindi non tornerò sopra alla cultura locale di mangiare la carne di balena: in filetti, bistecche, spezzatino o stufato, che sia carne, interiora (in particolare il fegato), pelle o grasso … del gigante dei mari non si butta via niente!

I colori del formaggio

Lo troverete sicuramente nel buffet della colazione del vostro hotel oppure nelle locande che visiterete lungo la strada e, almeno la prima volta che lo assaggerete, vi sfido a non restare interdetti dal sapore!

Sto parlando del brunost, o del geitost, chiamato anche brown cheese, un formaggio marrone fatto col latte di capra che risulta un po’ dolce e un po’ salato. Il gusto dolce che non ti aspetti è dato dal siero di latte caramellato e i norvegesi lo mettono ovunque, spesso accompagnato ad affettati o a confetture e, alcune volte, accompagna il salmone al forno.

In alternativa al pane, lo si consuma anche con i waffle. Difficilmente è assente dalle case norvegesi: un ragazzo di Oslo me l’ha paragonato al burro di arachidi per gli americani e, per quanto mi riguarda, ha reso molto bene l’idea!

Se ci spostiamo dal colore marroncino al colore giallo tenue, probabilmente siamo di fronte al pultost, un formaggio dalle tradizioni antiche fatto con latte di mucca e cumino. Non vi illudete: il gusto è comunque forte e più è stagionato, più si fa sentire!

Usando sempre la scala dei colori, tra il marrone e il giallo c’è una gradazione intermedia per il gamalost, un formaggio stagionato (il nome si può tradurre in “vecchio formaggio”) che si presenta con una consistenza dura e una granularità grossolana. È gradito dagli sportivi perché, a fronte di un contenuto di grassi pari all’1%, ha il 50% di proteine.

I lieti calici

Tutti sanno che con le patate si fa la vodka, ma se si cambia procedimento e si produce un distillato del tubero aromatizzato con anice, finocchio, cumino e altre spezie tipiche del territorio scandinavo, si ottiene uno degli alcolici più diffusi della Norvegia, e cioè l’acquavite o aquavit (akevitt). Il colore giallo è dato dai semi di cumino e il sapore può variare tra le distillerie a seconda degli altri ingredienti aggiunti. L’invecchiamento in botti di rovere dura da 3 a 5 anni.

Il liquore viene servito a fine pasto, per serate tra amici o usato per la preparazione di molte ricette tradizionali.

L’inverno è comune trovare per le strade banchi con pentoloni che borbottano sul fuoco: sono ripieni di Gløgg, un cugino nordico del vin brulè, dal sapore dolciastro e aromatizzato con erbe e uvetta secca. Vi assicuro che è un vero sollievo per il freddo ma, se non sei preparato, appena lo avvicini al naso ti stende!

Le birre norvegesi non spiccano per particolarità di sapore rispetto alle cugine danesi o olandesi, però danno piacere quando vengono buttate giù: sarà per la freschezza, il sapore del luppolo, gli aromi non troppo insistenti o, secondo me, la bontà dell’acqua che viene utilizzata.

I birrifici norvegesi si distinguono infatti per l’uso dei prodotti locali, come i lieviti selvaggi, che creano delle strutture di sapore molto piacevoli. A discapito della grande produzione nazionale, infatti, i sapori più particolari si trovano nelle piccole birrerie artigianali.

Ai tempi dei vichinghi, i guerrieri che partivano per un’impresa erano soliti celebrare con un boccale di birra, che era considerata una bevanda sacra e purificatrice che dava energia vitale.

Di questa secolare tradizione che iniziò in modo casalingo hanno raccolto l’eredità alcune fabbriche nazionali, come Aass Bryggeri, la più antica fabbrica di birra della Norvegia, fondata nel 1834 a Oslo e oggi terza produttrice del Paese.

Sempre da Oslo arriva la produzione dell’Amundsen Bryggeri, un birrificio artigianale specializzato nella sperimentazione di sapori nuovi e moderni, alla ricerca di sapori speciali. Non è raro, infatti, che a livello industriale la tendenza sia quella di reinterpretare la tradizione in chiave moderna partendo dai semplici ingredienti base ma sperimentando sapori e aromi nuovi.

Un altro esempio è il birrificio Mack di Tromso, il più a nord del mondo fondato nel 1877. In un contesto giovane e universitario, in cui è di moda la movida notturna, vengono prodotte birre solo per il periodo particolare per cui sono state pensate, come ad esempio la FatØl, la birra grassa disponibile solo nel periodo invernale. A rendere ancora più ambita questa birra è il fatto che non la esportano al di fuori del Circolo Polare Artico (in realtà, forse, era vero un tempo: o mi hanno fregato, oppure sono riuscito a bere un’ottima arctic beer Mack alla spina al porto di Oslo).

Accanto alla birra è molto diffuso il sidro di mele, sempre per la disponibilità di materia prima lungo tutto il territorio.