La Cattedra provvisoria della diocesi di Madrid

Siamo su Calle de Toledo, nel quartiere de La Latina. Se la struttura che vedete vi dovesse ricordare vagamente la Chiesa del Gesù, a Roma, sappiate che è normale: nel 1620 fu proprio la Chiesa del Gesù a ispirare Pedro Sanchez… no, non l’attuale presidente del Governo, ma il gesuita che progettò il luogo di culto che, inaugurato il 23 settembre 1651, venne consacrato a San Francesco Saverio. Perché tutto ruotasse attorno all’ordine dei gesuiti, è presto spiegato dalla presenza dell’attiguo Collegio Imperiale della Compagnia di Gesù (presente ancora oggi, 20 metri più avanti, col nome di Collegio Imperiale di Madrid).

Lo stile utilizzato venne definito “il barocco gesuita o della Controriforma”.

La storia dei Gesuiti in Spagna, però, si fece difficile quando le mire di presenza dei religiosi cominciano a spingersi ben oltre la loro sfera di competenza: dalla fine del regno di Filippo V, infatti, si accende una lotta politica in cui la Compagnia di Gesù diventa sempre più influente, al punto tale di riuscire a boicottare alcune riforme fiscali presentate dal governo stesso durante il regno di Carlo III. Allo stesso tempo, in tutta Madrid scoppiarono rivolte popolari – a cui i religiosi non erano del tutto estranei – che misero a dura prova l’autorità e l’autorevolezza del Regno e delle sue decisioni (una delle cause di rivolta furono le decisioni in materia di commercio del grano).

Fu così che si rese necessaria una risposta decisa ed esemplare: il 31 dicembre 1766 il ministro Pedro Rodríguez de Campomanes presentò un’accusa esplicita nei confronti della Compagnia di aver organizzato un colpo di Stato, chiedendone la cacciata dalla Spagna.

Nel 1767 Carlo III decretò l’esilio della Compagnia di Gesù con conseguente abbandono delle strutture che li ospitavano.

Anche la chiesa di San Francesco Saverio restò vuota e la Santa Sede vi istituì un collegio, dandole il ruolo di “collegiata” (per i dettagli sul significato, andatevi a leggere il box qui sotto).

Due anni dopo vi venne traslato dalla chiesa di Sant’Andrea il corpo di Sant’Isidoro, patrono di Madrid. Per non confonderci, stiamo parlando di Sant’Isidoro l’Agricoltore, o il Lavoratore o, come viene chiamato in spagnolo, Isidoro Labrador. Non molto tempo dopo arrivarono anche le reliquie della moglie, anch’essa santa, Maria de la Cabeza.

Oggi, l’altare maggiore, custodisce il sepolcro del santo.

Quando nacque la diocesi di Madrid-Alcalà, nel 1885, la collegiata fu elevata al rango di “cattedrale provvisoria“. Infatti questo titolo le restò assegnato fino al 1992, quando venne consacrata la Cattedrale di Santa Maria la Real de la Almudena, di fronte al Palzzo Reale.

Dentro la collegiata

Calle de Toledo è una normale via passante che, seppur grande, non offre spazi di ampio respiro per arretrare e ammirare la facciata della chiesa che, quindi, perde decisamente la propria maestosità a causa di una prospettiva ristretta. Eppure la massiccia facciata in granito ne avrebbe di carattere da dimostrare ai passanti.

Al centro, sopra il portone principale d’ingresso, troviamo le statue di Sant’Isidoro e della sua consorte, Santa Maria de la Cabeza. Sopra il balaustrone troneggiano due campanili a sezione quadrata.

Gli interni sono sontuosi e “ricchi”, come espressione del gusto barocco. La pianta è a croce latina e i soffitti alti permettono alla luce naturale di penetrare dai finestroni e rendere tutto l’ambiente più luminoso.

La navata è unica, con corridoio centrale e passaggi laterali che permettono di raggiungere le cappelle, grandi e riccamente addobbate, ciascuna particolare nel suo genere.

Le cappelle sono rettangolari o quadrate, in modo alternato, e comunicano tra loro.

All’incrocio tra la navata e il transetto, alzando il naso verso l’alto, troviamo la cupola, finemente decorata ma priva di affreschi, che poggia su un tamburo a 8 finestroni con tanto di ballatoio praticabile (anche se non vi ho mai visto nessuno sporgersi dal parapetto).

Nel 1936 venne completamente distrutta da un incendio che compromise molte delle opere originariamente contenute. Per fortuna si salvò il sarcofago con le reliquie di Sant’Isidoro.

Descrivere tutte le opere contenute nella chiesa sarebbe arduo, anche perché molte non sono così famose da richiamare l’attenzione del visitatore medio che non abbia particolare preparazione artistica (mi ci metto anch’io, eh!)arvi dei consigli su un paio di cose da non perdere:

- Nella Cappella del Pilar troverete una tela della Sagrada Familia (la Sacra Famiglia) dipinta dal pittore e scultore spagnono del ‘600, Sebastián de Herrera Barnuevo, sfuggita anch’essa all’incendio del 1936. Molte opere di questo artista sono conservate al Museo del Prado, quindi considerate una bella opportunità quella di poterne ammirare una così da vicino in modo gratuito. L’immagine è nota anche col nome “Le Due Trinità“.

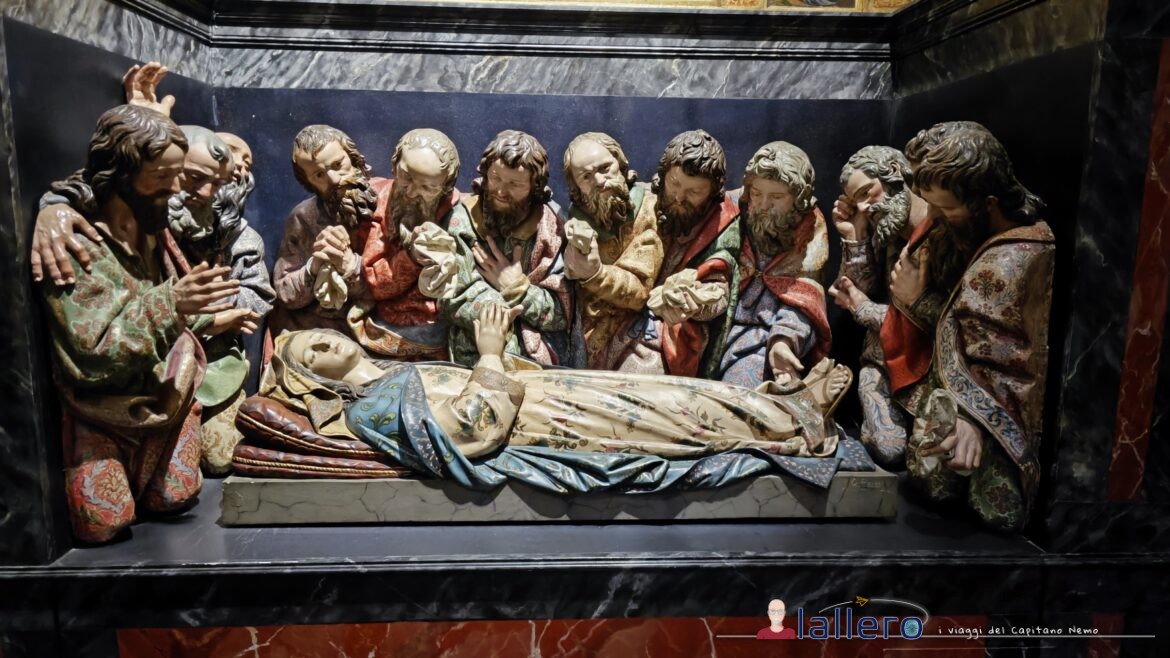

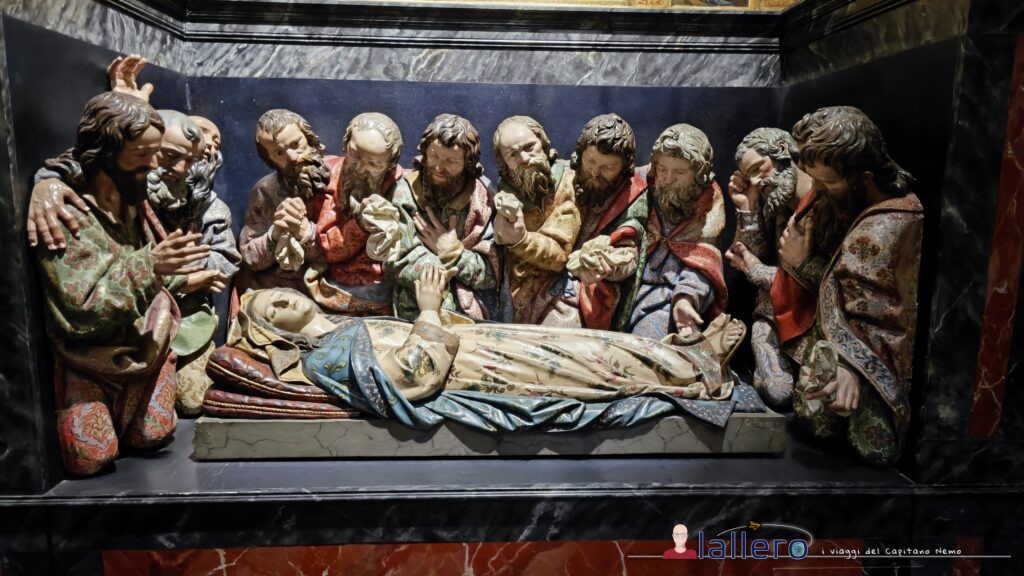

- Nella Cappella della dormizione è presente una scultura raffigurante la Dormicion de Nuestra Señora (La dormizione di Maria, in cui la morte e assunzione di Maria in cielo viene rappresentata con 11 figure (gli apostoli, probabilmente) affranti e piangenti attorno a lei. Sapete che il mio profondo spirito di fede non mi esime dal prendere la fede con spirito, quindi spero non mi lancerete anatemi se vi dico che le proporzioni un po’ artefatte delle teste degli apostoli e i colori pastellati e fiabeschi, hanno fatto sì che – sovrappensiero – scambiai questa figura per Biancaneve… rendendomi conto poi che il numero dei nani non tornava! (ok, mi metto in punizione da solo per averlo scritto!)

- Nella Cappella di Jesus del Gran Poder, è da visitare la pala d’altare, tipicamente barocca, davanti alla quale è difficile decidere dove posare gli occhi.

- “La Conversione di San Francesco di Borgia” è una delle tele presenti attribuite a Francesco Ricci (o Francisco Rizi), un artista spagnolo che, nel 1656, venne nominato ufficialmente pittore del re. Presso la sua bottega si formarono artisti come Claudio Coello.

E mo’ che è una “collegiata”?

Rispondo alla domanda che la maggior parte di voi si sono fatti: perché quella di Sant’Isidoro non viene chiamata basilica, cattedrale o un’altra qualunque delle parole che usiamo comunemente per definire una chiesa di una certa importanza?

Vi ho già parlato del significato della parola “cattedrale” in questo articolo quindi non vi indugerò oltre.

Ma cosa succede se la Santa Sede decidesse di istituire in una chiesa un “collegio” (alcune volte è chiamato anche “capitolo“), ovvero un’assemblea di presbiteri o di religiosi dotati di autonomia normativa e di personalità giuridica?

Di fatto, si comporterebbe come una piccola cattedrale, con la differenza, però, di non avere una “cattedra” vescovile.

Avete mai sentito il detto :

“avere voce in capitolo“?

Deriva proprio da questo organo di consiglio e di governo delle comunità religiose: chi non può parlare nel capitolo, di fatto non ha voce nelle decisioni della comunità.

Il principale compito di un collegio è quello di assicurare la celebrazione del culto con continuità e solennità all’interno della chiesa in cui è stato istituito il collegio stesso, che a sua volta viene definita “collegiata”.

Per quanto riguarda la chiesa di Sant’Isidoro, quando nel 1767 vennero espulsi i Gesuiti, per mandare avanti la struttura e assicurare la celebrazione del culto, la chiesa divenne collegiata.